期刊VIP學術指導 符合學術規范和道德

保障品質 保證專業,沒有后顧之憂

期刊VIP學術指導 符合學術規范和道德

保障品質 保證專業,沒有后顧之憂

要:新形勢下的高校輔導員同時承擔著教育者、管理者、服務者、協調者等多重角色和身份。然而,在與學生交流中,輔導員面對具體環境和特定話題,則需要首先明確自己的身份定位,這對學生工作的成效至關重要。以輔導員在與學生交往中的親屬類身份定位為研究對象,通過調查分析,將輔導員和學生群體對此類現象的看法進行對比研究,建議輔導員在工作中恰當、謹慎使用親屬類身份定位。

關鍵詞:輔導員;溝通;身份;親屬類身份定位;優秀輔導員論文

一直以來,輔導員在與學生溝通中應如何定位自己的身份以達到理想的交流效果、建立良好師生關系,始終是輔導員工作領域的熱點話題。不少學者針對輔導員與學生的溝通提出平等、尊重、真誠等原則,探討影響溝通效果的各種因素。例如,在任云看來,“過分注重師生之間在社會角色方面的差別”的傳統觀念已經不符合“現代高等教育要求建立的新型的、平等的師生關系”的要求,因此輔導員要“樹立平等意識,用平等的姿態和語氣與學生交流,才能取得學生的信任”[1]。陳巖松認為,從輔導員的角色定位看,輔導員應拋棄“教師化”和“管理人員化”的角色定位[2]。張達指出,輔導員在與學生日常溝通交流過程中扮演不同的角色,在積極思想的引導過程中是導師,在為學生服務的過程中是“第二家長”,在情感交流過程中是學生的知己[3]。李遠洋認為,輔導員要特別扮演好學生的師長、兄長和朋友三種角色[4]。

在這樣的時代背景下,輔導員與學生交流中的身份定位出現了多樣化、復雜化,甚至親情化的發展趨勢,然而這種現象至今還沒有引起學者的密切關注。筆者在擔任多年輔導員的日常工作中觀察到,一些輔導員盡管與學生并不具有親屬關系,但在與他們交往中經常采用親屬類稱呼方式(如“X媽”“X哥”“X姐”)自稱,本文將輔導員在與學生互動中采用的這種自我身份定位的方式稱之為親屬類身份定位,如下列各例所示:

1.喂,張夢嗎,我是X媽,來我辦公室下,有點事。

2.不要緊,X哥到時會提醒你的。

3.李茵,有什么困難你直接跟X奶奶講啊。

據不完全統計,女性輔導員會在與學生尤其是大學生交往中更多使用類似的親屬類身份定位,而互動對象多為學生干部。使用場合往往是平常隨意的交談,較少發生在嚴肅的談話場合。

輔導員上述親屬類身份定位是否合適?學生如何看待這一現象?輔導員如何看待這一現象?筆者通過問卷調查的方式,對這些問題展開深入探究。具體研究問題如下。

1.總體來看,輔導員對這種親屬類身份定位的態度如何?輔導員認為在何種場合下使用這種身份定位是合適的?何時是不合適的?

2.總體來看,學生如何看待輔導員這種親屬類身份定位?學生認為在何種場合下使用這種身份定位是合適的?何時是不合適的?

為回答上述問題,筆者采用問卷調查手段,通過定性、定量相結合的分析方法,旨在揭示廣大輔導員及學生群體對此類現象的總體態度,從而為輔導員與學生相處過程中如何采用恰當的身份定位提供合理的建議。

一、研究設計

(一)調查對象

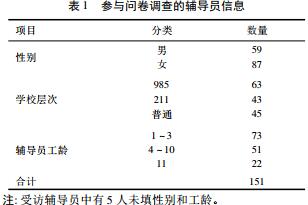

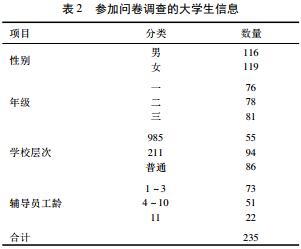

參加本項調查的對象由來自2所985高校(南京大學和東南大學)、3所211高校(南京理工大學、南京師范大學和河海大學)、3所普通高校(南京郵電大學、南京林業大學和揚州大學)的兩類人群組成,即輔導員與大學生群體。他們的基本信息分別如表1、表2所示。

二)調查問題

本研究采用了兩道開放性調查問題,分別來自關于輔導員工作談話中身份定位的調查問卷(輔導員用和學生用)中的一部分。該部分為兩個開放性問題,其中一條是:

———(問輔導員)一些輔導員在與學生談話時喜歡自稱為“媽”“姐”“哥”等,您對此有何看法?您認為在什么樣的談話場景下輔導員可以使用這樣的自我稱呼與學生談話?

———(問學生)一些輔導員在與學生交往時常以“媽”“姐”“哥”等較親昵的關系稱呼來自稱,你喜歡輔導員采用這樣的自稱嗎?你認為在什么樣的場景下輔導員使用這樣的自稱方式是合適的?為什么?

采用開放式提問,輔導員和學生可以從自身出發,如實表達自己的思想和態度,而不受到任何給定選項的影響。通過梳理輔導員和學生對同一問題的反饋,我們可以比較二者對同一現象的認識,呈現二者之間的匹配情況,從而預測輔導員使用親屬類身份定位可能帶來的溝通效果。

(三)調查過程與分析方法

筆者在一些高校教師的幫助下,在2014―2015寒假期間將問卷(輔導員版)發放給江蘇8所高校的180名輔導員(部分問卷通過電子郵件發放),最終在給定的時間里收回了162份問卷,剔除11份無效問卷(如回答對輔導員工作不太感興趣的,回答與學生幾乎沒有進行過工作談話的,整個問卷中大多數題目沒有給出反饋的或大多數選項沒有給出選擇原因的等)外,共收回151份有效問卷。接著,筆者又在相關高校工作輔導員的幫助下,將問卷(學生版)發放給江蘇8所高校的260名學生(部分問卷通過電子郵件發放),除去少數學生沒有按時反饋,少量學生沒有就該部分進行反饋,還有少量學生反饋過于敷衍了事(如字跡潦草、多數項目未填寫等)外,最終收回有效問卷235份。

就本研究針對的上述親屬類身份定位而言,筆者根據兩類受訪對象的回答情況,將他們的態度粗略地分為四類,即“喜歡”(體現為“喜歡”“挺好”“應該這樣”等表達的使用,或者體現為完全的積極評價)、“可以接受”(體現為“可以接受”“同意”“沒有問題”等表達的使用)、“不喜歡”“無所謂”。由于本研究重在了解輔導員和學生的總體態度,因此在統計態度分布時不再細分“喜歡”與“有條件喜歡”,也不區分“可以接受”與“有條件接受”。然后,統計不同態度的出現頻率,比較兩類受訪對象不同態度之間是否存在顯著差異。最后,比較兩類受訪對象對相關現象的態度有無顯著差異,以揭示二者態度在多大程度上具有一致性。

二、調查結果與分析

(一)輔導員關于親屬類身份定位的看法

筆者從兩個方面對輔導員在與學生談話時使用親屬類稱呼進行身份定位的現象進行調查:一是受訪輔導員對這種做法的接受程度;二是接受這種做法的輔導員對這種現象發生的場合或場景界定。下面,我們依次呈現這兩個方面的調查結果。

1.輔導員對親屬類身份定位的接受情況

統計結果表明,表示“喜歡”的受訪輔導員有16人(占所有受訪輔導員人數的11%),他們認為“自我感覺舒服就好”“這樣體現了新教育模式,師生關系的平等,更有利于真實地了解學生情況,使學生不設防,更有利于開展輔導員工作”“平時交流談心的時候,可以拉近彼此的距離,同時可以促進學生認真學習,心態陽光”。表達“可以接受”的輔導員為79人(占總人數的52%),他們認為“輔導員應該與學生打成一片,只要在比較輕松的場合我認為都沒有問題”“現在大多數輔導員年紀可能只比學生大幾歲。這樣,更能深入學生當中,關心愛護學生,有利于學生工作的開展。

我認為,當涉及學生的個人隱私問題時可以采用這樣的自我稱呼”“這樣有利于與學生溝通解決問題,幫助學生解決煩惱與問題,對學生進行心理輔導等合適的、恰當的環境下可以接受這樣的稱呼”。表達“不接受”的輔導員人數為53人(占總人數的35%),他們認為“工作盡量客觀理性,不介入個人情感;建立職業威信,而非單純依賴情感說服;應建立個人工作規范,盡量法治,而非人治”“此類稱呼是先入為主的一種居高臨下的談話心態,心里默認自身年長且經歷豐富,便試圖暗示對方聽話”“這些自稱在工作中不好,因為會給學生不是很嚴肅的感覺,這并不是和學生縮短距離的方法”。還有3位受訪輔導員表示“無所謂”。

可見,受訪輔導員對親屬類身份定位現象持有不同的態度。持“可以接受”態度的輔導員比例排在第一位,排在第二位的態度是“不喜歡”,排在第三位的態度是“喜歡”,排在最后一位的態度是“無所謂”。卡方檢驗結果顯示,輔導員對親屬類身份定位現象的不同態度之間的差異達到顯著水平(χ2=95.755,p=0.000),且任意兩種態度之間都存在顯著差異。上述顯著差異解釋了為什么有些輔導員會在與學生交談中使用親屬類身份定位,而有些輔導員則肯定不會,甚至表示反感。這些差異的存在也意味著不同態度的輔導員在交往中需要注意各自的喜好,避免不必要的人際誤解。

2.輔導員接受親屬類身份定位的場合

調查顯示,盡管絕大多數輔導員認可親屬類身份定位的優點,但基本上都是有條件的。一些輔導員雖然持“可以接受”的態度,但也認為輔導員只能在合適的場合才可以使用這樣的身份定位。這樣的場合包括:“比較輕松的場合”“不涉及一些原則性問題如學習紀律工作等的時候”“當涉及學生的個人隱私問題時”。即使持“喜歡”態度的輔導員也大多數認為“平時交流談心的時候”使用比較有效果。因此,輔導員能否使用親屬類身份定位,“應該分具體談話場景和氛圍而定”,否則會顯得過于親近,而無法使學生心里形成對紀律、規范等的敬畏感。

(二)學生關于一些輔導員使用親屬類身份定位的看法

受訪學生對輔導員親屬類身份定位現象的態度,也從兩個方面進行闡述:一是受訪學生對這種做法的接受程度;二是他們認為在什么樣的談話場景下可以接受輔導員使用這樣的稱呼。下面,我們依次呈現這兩個方面的調查結果。

1.學生對親屬類身份定位的接受情況

統計結果表明,表示“喜歡”的受訪學生有95人(占所有受訪學生人數的38%),他們認為“在教學以外場景下用這樣的自稱能更好地融入學生之中,有利于了解發現問題”“有助于拉近同學與輔導員之間的關系”“可以促進學生認真學習,心態陽光”“體現輔導員的親切和對我們的關心”“營造輕松氣氛”。表示“可以接受”的同學人數為53人(占總人數的21%),他們認為“讓學生的親切感油然而生,不會過于明確輔導員和學生的等級差異,相反之后更加依賴輔導員”“傳遞出輔導員想和大家像朋友一樣相處,會讓大家感覺有親切感”。表示“不喜歡”的學生人數為78人(占總人數的32%),他們認為“輔導員要有輔導員的風度”“不合適”。還有9人(占總人數的4%)表示“無所謂”。

2.學生接受輔導員親屬類身份定位的場合

調查顯示,一些學生雖然總體上不喜歡輔導員使用親屬類身份定位,但能接受輔導員在“涉及一些不嚴肅的問題時”或“在非正式的場景下如聚餐、說笑時”使用此類身份定位。同樣,盡管一些學生認為輔導員在“任何場合下都可以”,但是一些持“喜歡”和“可以接受”態度的學生卻認為,輔導員在“單獨談話時”“私下”“一對一談話”或“非正式場合都可以”使用親屬類身份定位。可見,對于學生而言,輔導員在非正式、非嚴肅場合下比在正式、嚴肅場合下使用親屬類身份定位更有可能受到多數學生的歡迎、理解和接受。

(三)輔導員與學生關于親屬類身份定位看法的比較

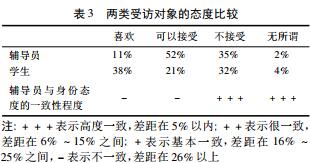

表3呈現的是兩類受訪對象對于一些輔導員采取親屬類身份定位的態度比較。

從表3可以看到,輔導員與學生這兩類群體在對輔導員親屬類身份定位的態度上既有相似,也有不同。雙方都有三分之一的人表示對這種現象不能接受,都有極個別的人表達無所謂的立場。不同之處在于,明確表示“喜歡”親屬類身份定位的輔導員只有十分之一多一點,而明確表達“喜歡”此種現象的學生則高達38%,二者之間存在顯著性差異。持“可以接受”態度的輔導員超過半數(52%),而持同樣態度的學生只有兩成多(21%),二者之間同樣存在顯著性差異。可以看出,學生比輔導員更希望輔導員使用親屬類身份定位,而在輔導員看來,輔導員在與學生交往過程中使用親屬類身份定位是可以的,但需要注意使用的場合。此外,考慮到三分之一的輔導員和學生都反對這樣的身份定位,輔導員在工作中需要特別謹慎,不僅要看場合,而且還要敏銳地估量交流對象的個性與態度。

由此可以預見,輔導員與學生對待這種現象的態度存在一定的錯位,學生對輔導員使用親屬類身份定位的期待有時會落空,有時會覺得輔導員不夠親近,這點值得一些輔導員注意。另一方面,學生過多地期盼輔導員使用親屬類身份定位的心態也需要適當調整,因為這種態度不同程度地傳達了學生對親情的過度依賴,而這種依賴如果不加以引導,則會影響他們的心理成長。

三、結論與啟示

調查顯示,無論是受訪輔導員內部還是學生內部,對這種做法的態度都有分歧,而輔導員與學生之間的看法也不盡相同。具體而言,輔導員中表示能夠接受的人數最多,表示反對的人數次之,而表示喜歡和無所謂的人數最少;學生中表示喜歡的人數最多,表示不接受的人數次之,表示可以接受的人數排在第三位,表示無所謂的人數最少。另一方面,受訪輔導員和學生在對使用親屬類身份稱呼的場合問題上則呈現更多的相似態度,均認為最好是在非正式、輕松或單獨談話的場合下使用最好。

上述研究給輔導員工作帶來了一些啟示。首先,考慮到有相當多的學生喜歡和接受親屬類身份定位,另有三分之一的學生對這種身份定位明確表示“不喜歡”,因此輔導員在工作談話中應做到因人而異,實施個性化的身份定位,以免引起部分學生的反感,或者讓另外一些學生感到較大的心理距離,影響交流效果。其次,考慮到相當多的同學喜歡親屬類身份定位,輔導員應該加強對這部分同學的情感教育,幫助他們適當擺脫過度的情感依賴。此外,考慮到親屬類身份定位的場合敏感性,喜歡使用此類身份定位的輔導員一定要盡量避免在嚴肅、公開場合下使用。最后,考慮到輔導員之間看法的差異性,喜歡使用親屬類身份定位的輔導員應該盡量注意不在那些對此反感的輔導員面前使用,以免給對方留下不良的印象,影響同事情誼。總之,輔導員使用親屬類身份定位其實是雙刃劍,在合適的場合對合適的人使用就可以對學生工作產生積極的促進作用,反之,則可能會引發一定的消極影響,因此筆者建議輔導員一定要謹慎用之。

輔導員隊伍職業化、專業化、專家化的發展趨勢要求高校輔導員不斷提高職業能力,提升個人人格魅力。本研究以此為指導,在大量數據分析的基礎上得出結論,即輔導員在工作中需要提高身份意識,在與學生的談話中動態選取合適的身份定位,分場合、分對象、分話題,恰當使用親屬類身份稱呼,從而打動學生、感動學生,達到思想政治教育、生涯規劃指導等方面的溝通目的[5-6]。