期刊VIP學術指導 符合學術規范和道德

保障品質 保證專業,沒有后顧之憂

期刊VIP學術指導 符合學術規范和道德

保障品質 保證專業,沒有后顧之憂

所屬分類:期刊常識時間:瀏覽:次

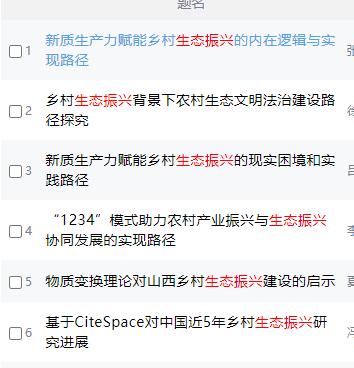

生態振興論文范文參考一:

鄉村振興是建設現代化國家、彰顯文化自信的關鍵,對于推動農村經濟社會發展與文化繁榮具有重要意義。在實施鄉村振興倡議中,要充分發揮紅色文化的優勢,有力推進鄉村文化振興,把紅色文化融入鄉村文化振興,全面促進新時代鄉村振興發展[1]。新泰市龍廷鎮擁有豐富的紅色文化資源,深入挖掘這些資源,發揮其在鄉村振興中的價值作用,對于推動鄉村全面振興具有重要的現實意義和深遠的歷史意義。

1 鄉村振興倡議及龍廷鎮紅色文化資源概述

1.1 鄉村振興倡議

鄉村振興倡議是全面建設社會主義現代化國家的重要一環,是黨的二十大報告中明確提出的重大倡議部署。該倡議旨在通過促進鄉村產業、人才、文化、生態、組織等方面的全面振興,實現鄉村的全面發展和繁榮。黨的二十大報告強調,要堅持農業農村優先發展,加快建設農業強國,推動鄉村產業高質量發展,拓寬農民增收致富渠道,加強農村精神文明建設,提升鄉村治理效能,繪就宜居宜業和美鄉村新畫卷[2]。鄉村振興倡議的實施,不僅關乎農村經濟社會的全面發展,更是實現中華民族偉大復興的中國夢關鍵所在。

1.2 龍廷鎮紅色文化資源概述

紅色文化是我們黨領導中國人民在艱苦卓絕的革命斗爭中形成的精神文化結晶,是蘊含著豐富紅色資源和厚重文化內涵的先進文化形態,是我們在前進道路上戰勝各種困難和挑戰、不斷取得新勝利的強大精神動力。龍廷鎮位于新泰市東部泰沂山脈上,是一個山區、庫區、林區三位一體的傳統農業鄉鎮。這里不僅自然資源豐富,還擁有深厚的紅色文化資源。新泰最早的革命火種就從龍廷鎮燃起,新泰縣第一次黨代會在這里召開,新泰縣抗日民主政府也是在這里建立。得益于豐富的紅色資源,龍廷鎮成了沂蒙山區重要的紅色革命老區。

1.2.1 紅色遺址

龍廷鎮在抗日戰爭和解放戰爭時期是重要的革命根據地,擁有豐富的紅色遺址。其中,著名的有八路軍山東縱隊第四支隊舊址、龍廷戰斗遺址、龍溪莊遭遇戰遺址、新泰市龍廷革命史紀念館和苗萬東故居等。這些遺址不僅是歷史的見證,更是紅色文化傳承的重要載體。

1.2.2 紅色人物

龍廷鎮涌現出眾多英雄人物,如抗日名將、革命烈士等。他們的事跡和精神激勵著后人不斷前行,成為紅色文化的重要組成部分。例如,苗萬東(1880~1947)新泰市龍廷鎮土門村人。著名革命烈士。曾任新泰縣參議會參議員,泰山專署參議會參議員。在抗日戰爭和解放戰爭時期,苗家三代都參加了革命活動,先后有父子兩代6人為中國人民的解放事業獻出了寶貴生命,其中,4人被人民政府追認為革命烈士,為國家和民族的解放事業作出了巨大貢獻。

1.2.3 紅色事件

龍廷鎮發生了許多重要的紅色事件,如龍廷戰斗,1940年秋,國民黨沈鴻烈東海陸戰隊占據龍廷山等地,阻斷了泰萊地區和沂蒙地區的聯系。八路軍686團及地方武裝從多個方向向敵發起攻擊,經過激烈戰斗,最終迫使敵人逃走,但付出了較大的犧牲。這次戰斗不僅展示了八路軍的英勇,也成了龍廷鎮的重要歷史事件。通過挖掘和宣傳這些事件,可以激發廣大群眾的愛國熱情和奮斗精神。

1.2.4 紅色精神

龍廷鎮的紅色精神主要體現在堅韌不拔、英勇奮斗、無私奉獻等方面。這些精神不僅體現在革命戰爭時期,更在今天的鄉村振興中發揮著重要作用。通過傳承和弘揚這些精神,可以推動鄉村社會的全面進步和發展。

2 紅色文化賦能鄉村振興的具體價值

2.1 助推產業興旺

2024年9月,第七個“中國農民豐收節”到來之際,習近平向全國廣大農民和工作在“三農”戰線上的同志們致以節日祝賀和誠摯問候時指出,推進中國式現代化,必須堅持不懈夯實農業基礎,推進鄉村全面振興。習近平總書記還指出:“依托豐富的紅色文化資源和綠色生態資源發展鄉村旅游,搞活了農村經濟,是振興鄉村的好做法”[3]。

龍廷鎮可充分利用本地的紅色資源,發展紅色文化旅游。打造特色線路、開發多樣產品,吸引游客參觀學習,不僅促進住宿、餐飲、地方特產、手工藝品等相關產業的蓬勃發展,還帶動了整個地區經濟的活力。同時,紅色旅游為當地農民提供了廣泛的就業機會,拓寬了收入來源,助力鄉村振興,實現了經濟效益與社會效益的雙贏。

紅色文化旅游與文創設計、影視傳媒等領域的緊密融合,為當地帶來了洶涌的人潮、繁忙的物流、充沛的資金流以及豐富的信息流,有力地輻射并促進了電子商務、文化創意產業及交通運輸等相關行業的蓬勃發展。紅色旅游市場的持續火爆,會增加旅游接待對住宿、餐飲、地方特產、手工藝品等的需求。這必然促使紅色旅游村與周邊其他區域構建起穩固的合作網絡,不僅拓寬了產業覆蓋范圍,還有效延伸了旅游產業鏈條,催生出一系列相互關聯、共同繁榮的產業集群。通過此深度融合,地域資源優勢得以成功轉化,形成了產業優勢,為當地經濟增長注入了新動力,并成為推動產業結構優化升級的重要驅動力。

同時,它還為紅色文化資源的保護與開發利用帶來了資金支持和人才吸引力,確保了紅色文化的傳承與發展的同時,也能通過產業化路徑煥發新的生機與活力,從而實現了紅色文化傳承與產業振興的雙重勝利,促進了文化與經濟的和諧共生與共同發展。

2.2 匯聚人才力量

紅色文化是中國共產黨人及先進分子、人民群眾共同創造的具有中國特色的先進文化,蘊含著取之不盡的豐富內涵與用之不竭的原動力。沒有黨的領導、沒有優秀共產黨員的參與,就沒有今天的紅色文化[4]。紅色文化作為新時代思想政治教育的優質資源,在強化人才培養中發揮著重要作用。龍廷鎮可依托豐富的紅色文化資源,采用“紅色+教育”模式,開展多樣教育培訓活動,以培養青少年的愛國情懷與奮斗精神。同時,政府也可以加大對當地農民教育培訓的投資力度,從而提升他們的綜合素質和精神素養,培養新時代紅色新農民。這些措施可以激發廣大群眾的斗志和信心,推動鄉村全面振興。

紅色文化還可以吸引更多優秀人才返鄉創業。通過宣傳紅色文化和龍廷鎮的發展潛力,可以吸引更多有志于鄉村振興的人才回到家鄉,投身到鄉村振興的事業中來。這些人才可以為鄉村帶來新的思想和技術,推動鄉村產業的創新和發展。

2.3 涵育鄉風文明

在鄉村振興中傳承紅色精神有助于人民群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,有助于提高人民群眾的道德素質,形成良好的鄉風民風。龍廷鎮可深入挖掘紅色文化資源,提煉其中傳統美德與時代價值,并融入鄉村文化建設之中。通過舉辦宣傳紅色文化精神、紅色文化傳承活動等方式,可以引導廣大農民樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,提高他們的道德水準和文化素養。同時,紅色文化還可以化解鄉鄰矛盾,凝聚村民力量,推動鄉村社會的和諧、穩定和發展。

習近平總書記指出,保護好、運用好紅色資源,加強革命傳統和愛國主義教育,引導廣大干部群眾發揚優良傳統、賡續紅色血脈,踐行社會主義核心價值觀,培育時代新風新貌[5]。紅色文化中蘊含著諸如和善鄰里、扶弱濟貧、艱苦奮斗、勇于拼搏、團結協作、無私奉獻等傳統美德。這些美德不僅是中華優秀傳統文化的重要組成部分,也是紅色文化在革命歷程中錘煉和形成的寶貴精神財富,對于推動社會進步、促進民族團結、激發人民斗志等方面都具有深遠的意義,能化解鄉村矛盾,凝聚村民力量,從而可以塑造健康和諧、積極向上的鄉村新風氣。革命先輩們艱苦奮斗、勇于拼搏的大無畏精神,能夠激發農民參與建設社會主義新家園的信心與動力。以此為基礎,可以構建鄉風文明的理論框架,重塑農民精神風貌,增強他們的文化自信與認同,為鄉村振興營造出和諧的文化氛圍。

2.4 繪就生態畫卷

《鄉村振興倡議規劃(2018~2022年)》強調要“推動鄉村生態振興,建設生活環境整潔優美、生態系統穩定健康、人與自然和諧共生的生態宜居美麗鄉村”[6]。紅色文化自然載體可以繪就生態畫卷。龍廷鎮在發展紅色旅游的同時,可以注重生態環境的保護和改善。通過引導群眾積極踐行綠色發展理念,建立人與自然和諧共生的發展理念,可以推動鄉村生態環境的改善和鄉村村容村貌的提升。同時,紅色旅游的發展也可以帶動相關產業的興起,如生態農業、綠色旅游等,為鄉村經濟發展注入新的活力。

生態宜居是鄉村全面振興的關鍵。在推進紅色旅游的發展進程中,確保生態環境與資源的妥善保護是首要原則。為了更有效地傳承紅色文化,同時促進旅游業的長期繁榮,吸引更多游客前來體驗,政府傾向于將紅色旅游與新農村建設緊密結合,不斷加大對紅色旅游區域環境美化與維護的資金支持力度。這一舉措不僅豐富了紅色旅游的內涵,還賦予了其改善鄉村自然生態、提升鄉村整體風貌的積極社會效應。

2.5 筑牢組織堡壘

紅色文化制度載體可以筑牢組織堡壘。龍廷鎮可以依托紅色文化資源加強基層黨組織建設,提高黨員干部的綜合素質和領導能力。通過組織黨員干部學習紅色文化精神和歷史經驗,可以激發他們的愛國情懷和奮斗精神,推動他們更好地履行職責和使命。同時,也可以加強鄉村治理體系和治理能力現代化建設,推動鄉村社會的全面進步和發展。

組織振興是實現鄉村振興的重要保障,強化鄉村治理主體信念、完善鄉村治理體系建設是鄉村組織振興的重要內容。鄉村基層黨組織是鄉村振興的指路明燈,黨員干部則是倡議實施的堅實力量。黨的紅色制度文化,錘煉于革命歷程中,蘊含著優良傳統與卓越作風。新時代背景下,他激勵各級領導干部,尤其是基層干部,繼續秉承偉大建黨精神,奮力推進鄉村全面振興。他們積極構建人才培養體系,強化鄉村人才隊伍建設,不斷鞏固黨在鄉村的執政基礎,為鄉村振興倡議的實施提供堅實的組織支撐,有力推動鄉村走向全面繁榮與振興之路。

生態振興論文范文參考二:

鄉村振興倡議是黨和國家針對城鄉發展失衡、鄉村生態環境惡化、鄉村可持續發展等亟待解決的關鍵問題,提出的推進“三農”工作的重大國家發展倡議[1]。自黨的十九大提出鄉村振興倡議以來,我國農村社會在逐步達成產業興旺、鄉風文明、生活富裕等發展目標,實現經濟發展水平快速提升的同時,也產生了嚴重的環境資源問題。在此背景下,生態化發展成為鄉村振興的重要方向,而作為“五大振興”之一的生態振興對于鄉村振興倡議全方位實現的支撐作用也越發明顯。在此種意義上,鄉村生態振興是對鄉村振興倡議的深化,其橫向對接國家生態文明建設倡議,宏觀指引農村生態文明建設的具體實踐,主張通過推進農村經濟發展模式現代化轉化,從而協調好生態保護和經濟發展的關系,同時強調在農村環境治理的進程中打造起“生態宜居”的鄉村綠色空間,進而在人與自然和諧共生的價值高度上實現“村民富”和“鄉村美”的有機統一。據此而言,結合鄉村振興的生態化發展要求,具體研究如何使生態文明建設和法治建設在農村這一特定的空間場域內形成有效契合,如何通過法治手段推動美麗鄉村建設,已經成為一個重要的時代課題。

1 鄉村生態振興和農村生態文明法治建設的內在聯系

1.1 農村生態文明法治建設是鄉村生態振興的應有之義

鄉村生態振興的關鍵在于協調環境資源的多元價值,其核心是要在經濟利益和生態利益之間做好衡平。在此意義上,鄉村生態振興尋求的不只是農村生態環境的改善,而是要實現自然生態、產業生態、人文生態的全面振興。因此,需要在鄉村生態治理體系完善、鄉村生態產業發展、鄉村生態文化建設的過程中探尋鄉村生態振興的實踐路徑。農村生態文明法治建設是法治中國的重要組成部分,也是鄉村振興倡議中生態振興的關鍵環節[2]。而鄉村生態振興的實踐意義,在于通過農村生態文明法治建設的具體實踐構建起以村民為主體、以政府為主導,其他社會主體參與的環境治理體系;在于通過農村生態文明法治建設的具體實踐推動產業轉型和經濟發展模式的生態化以形成綠色產業集群;在于通過農村生態文明法治建設的具體實踐促進農村社會綠色發展方式和生活方式的形成以及價值理念的重塑。因此,農村生態文明法治建設是鄉村生態振興的應有之義,其意在借助法治思維和法治方法探索規范化和制度化的鄉村生態振興模式。

1.2 鄉村生態振興有賴于農村生態文明法治建設的具體實踐

鄉村生態振興關系著新時代數以億計農村居民的美好生活需要,是統籌城鄉生態發展、謀劃美麗鄉村建設的頂層設計。而在鄉村生態振興的實踐過程中,農村社會長期存在的環境制度供給不足以及環境治理失靈等現實問題在使農村環境進一步惡化的同時,也嚴重阻礙了鄉村生態振興的進程。在此背景下,要實現美麗鄉村的建設目標,適應新形勢下農村社會綠色發展的要求,就需要推進農村生態文明法治建設,從而依靠最嚴格的制度和最嚴密的法治推動鄉村生態振興。即需要通過農村生態文明法治建設,通過制度設計和價值重塑,通過正式制度的完善和非正式制度的補強,奠定好農村生態文明建設的良法基礎,并在國家治理體系和治理能力現代化的價值高度上,推動農村地區形成現代化的環境治理體系,增強農村環境治理能力,塑造起具有整體性、系統性和協同性的農村環境善治格局,從而在法治軌道上系統性地解決農村社會的環境問題,更好地促進鄉村生態振興倡議落地生效,更好地助力生態宜居、治理有效的和美鄉村建設。

2 環境利益語境下農村生態文明法治建設的價值意蘊

從利益分析角度來看,環境危機實際上是現代社會發展過程中各方利益沖突的具象表現,農村社會的環境問題正緣于不同環境利益訴求之間的相互沖突。據此,農村生態文明法治建設的價值就體現在跳出傳統利益格局的同時重新協調環境資源多元價值所帶來的“秩序價值”,以及在認識到環境利益區分性的前提下重新衡平城鄉環境利益所帶來的“公平價值”。

2.1 協調各方主體利益,重塑環境秩序

根據利益屬性的不同,環境利益可以被界分為生態利益和資源利益,其分別指向環境資源的生態價值和經濟價值。在過去的發展過程中,人類社會過于強調開發利用環境資源,無休止地兌現環境資源的經濟價值,選擇性無視環境資源的生態價值,人為地導致了環境資源多元價值之間的紊亂,進而帶來了環境污染、資源耗竭等一系列環境問題。因此,要深入推進農村生態文明建設,就需要跳出傳統的利益格局,重新協調各方利益。而法律作為利益協調的有力武器,就應當適時發揮應有價值。其可以通過自然資源權屬、環境影響評價、排污費等制度化手段重新分配各方利益,促進社會公眾的環境公益和特定社會主體的環境私益之間的協調,并借助強制性手段塑造起生態利益優先于資源利益的利益格局,形成在不損害環境資源的生態價值的前提下充分追求環境資源的經濟價值的發展格局,從而重新確立起“人與自然”之間的有序性,重新協調好人類社會發展的眼前利益和長遠利益,重新均衡好當代人類與未來人類之間的代際利益,進而在社會整體發展過程中恢復“人與人、人與自然、人與社會”之間的正常秩序。

2.2 統籌城鄉生態發展,實現環境正義

由于環境資源的自然稟賦和人工創造的不同,環境利益體現為一種區分性利益,即不同的社會主體和不同的社會區域所享有的環境利益存在著區別性和不一致性,具體表現為環境利益的創造者與實際享有者、環境利益的損害者與實際受害者是不同的主體[3]。我國長期存在的城鄉二元體制以及以城市為中心的發展理念歷史性地塑造了城鄉環境利益失衡的二元格局。在我國社會發展過程中,城市長期居于環境優勢區域地位,在享受生態文明建設所帶來的良好生態環境的同時,又面向農村轉嫁環境污染、攫取環境資源,忽視農村地區合理的環境利益訴求,侵蝕了農村生態發展的空間。而要想改變我國生態文明建設中城鄉失衡的二元結構,亟待打牢農村生態文明建設的法治基礎,即需在制度層面重新分配城市居民和農村居民之間的環境利益,從而使得農村居民在環境資源的享有和利用上,與城市居民享有等同的權利,承擔等同的義務。此外,還應當進一步鞏固和完善生態利益補償和生態損害填補等利益衡平機制,補償救濟農村地區受損害的環境利益,矯正城鄉之間長期存在的環境利益失衡局面,進而打破近幾十年構筑起來的城鄉二元體制的藩籬,實現農村居民與城市居民之間的環境正義。

3 鄉村生態振興愿景下農村生態文明建設的現實困境

鄉村生態振興是實現鄉村“天更藍、水更綠、生態宜居”的頂層設計,其包含整治鄉村人居環境、保護和改善鄉村生態環境、推動鄉村產業綠色低碳發展等多重內涵[4]。鄉村生態振興的美好愿景催生出了農村生態文明建設的具體實踐,而在現階段,我國農村生態文明建設則面臨著多重困境,其主要表現為制度供給不足帶來的“良法缺位”以及治理體系不完善造成的“善治失守”。

3.1 良法缺位:農村環境制度供給不足

3.1.1 農村生態環境領域存在立法空白。

自開展環保工作以來,我國就制定了一系列的環境保護法律規范,形成了以憲法為基礎、以《中華人民共和國環保法》為核心的包含一系列單行法的環境保護法體系,達成了初步有法可依的局面[5]。但我國環境立法的規制重點主要集中于生態保護和污染防治兩方面,而對于新形勢下農村生態化發展、資源能源的綜合利用以及農村循環經濟發展等方面的立法缺乏關注,存在立法真空地帶。此外,我國環境立法過度依靠城市性知識,習慣性套用城市的環境保護制度構造農村環境保護法律規范。而這在忽視農村社會有著與城市社會不盡相同的環境立法需求的同時,也使得我國農村長期徘徊在環境法制的邊緣。

3.1.2 農村環境法律規范系統性不足。

城市偏好的立法價值取向使得我國農村環境法律規范體系并不健全,這首先表現為缺乏一部綜合性的農村環境保護基本法。農村環境保護基本法的缺失在一定程度上意味著農村環境保護領域具有統領性的基本法律制度的缺失,從而難以奠定當前農村環境保護工作的基本方向,并且難以滿足當前農村環境保護工作的制度性需求。此外,我國農村環境法律規范體系的碎片化問題也同樣嚴重。當前,有關我國農村生態保護、資源利用和環境治理的法律制度主要散見于新《環境保護法》《土地管理法》《漁業法》《水法》《大氣污染防治法》《水污染防治法》等諸多單行性法律規范中。可見這些規定分散且不系統,往往在一部法律之中僅有一至兩個相關的條文,具有明顯“附帶”的性質。

如果您現在遇到期刊選擇、論文內容改善、論文投稿周期長、難錄用、多次退修、多次被拒等問題,可以告訴學術顧問,解答疑問同時給出解決方案 。